礼文浜

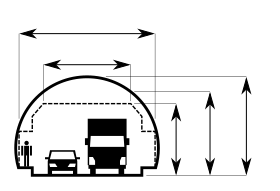

道路1代目

|

いわみ

岩見

北海道 トンネルwiki ID:764711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

たっこぶ

タッコブ

北海道 トンネルwiki ID:591951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

道路2代目

|

かむいちゃし

カムイチャシ

北海道 トンネルwiki ID:434953 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ちゃす

チャス

北海道 トンネルwiki ID:390481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

びのさき

美の岬(仮称)

北海道 トンネルwiki ID:625030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||

鉄道1代目

|

いわみ

岩見

北海道 トンネルwiki ID:242335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

ちゃつ

茶津

北海道 トンネルwiki ID:988601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

たっこぶ

達古武

北海道 トンネルwiki ID:633731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

長万部と室蘭を結ぶ路線として着工。当初工期は1919(大正8)年から1926(大正15)年を予定し7工区に分けて計画されたが、トンネル掘削のため工期は伸び工区も細分化されていった。本区間にある岩見・茶津・達古武の3トンネルは第4工区乙(礼文駅-辨辺駅)に属し、いずれも容易に工事は進み1927(昭和2)年10月にこの工区は竣工している。同じ工区には他に辨邊トンネルがある。1928(昭和3)年9月10日に最後の区間が開通し長万部と室蘭が77.2kmの鉄道で結ばれたことにより、函館本線よりも平坦な線で道央・道南を結ぶことのできるようになり、非力な機関車での輸送量増強に大きく寄与した。

鉄道2代目

|

れぶんはま

礼文浜

北海道 トンネルwiki ID:636585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

しんたっこぶ

新達古武

北海道 トンネルwiki ID:498270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

鉄道1代目の周囲は崖と海に挟まれていたため波浪と落石の影響を強く受け交通の障害となっていた。また2箇所ある踏切は非常に見通しが悪いがため事故も多発しており、複線化に際して別線での付け替えを行った。

工事は1972(昭和47)年6月着工。鉄道2代目は礼文駅を出て山側に分岐し礼文浜トンネルを抜け、鉄道1代目に並行した明り区間を挟み、続いて新達古武トンネルを通過し鉄道1代目に合流し大岸駅に至る延長約3.2km。トンネル掘削土は盛土部に利用されている。礼文浜トンネルの施工は難航したが1975(昭和50)年10月に工事区間が竣工、10月22日に供用を開始した。

礼文浜トンネルの施工

礼文浜トンネルの起点側は礼文華の市街地が接近、また道道もすぐ横にあり坑外設備が置けなかったため掘削は終点側から行われた。はじめ掘削は問題なく進んでいたが起点側付近は湧水を含む軟弱地盤の急斜面下を浅い土被りで貫く難しい区間であった。それまで底設導坑先進で掘削を進めていたが、ここを掘り抜くために側壁導坑先進に改め導坑の掘削を進めていた。2本の導坑のうち山側は無事貫通したが、海側の導坑は施工中に変状が発生し補強を施したが次第に先に貫通していた山側の導坑にも変状が現れた。さらには地表にもクラックが入り地すべり発生が予想されたため道路1代目は一時通行止めの措置がされ対策工事が行われた。対策は検討の結果、計画トンネル上の斜面の切土と海側にはおさえ盛土であった。こうして海側の導坑も貫通し本掘削も進められた。地表からの距離は最短で1.5mしかなく掘削中に木の根混じりの表土に遭遇する程であったという。

供用中の崩落事故

発生

1999(平成11)年11月28日2:35頃、礼文浜トンネル内を走行していた貨物列車(名古屋貨物ターミナル駅発札幌貨物ターミナル駅行)がトンネル内でコンクリート塊に衝突し脱線、およそ180m進んで停止した。運転士に怪我はなかった。コンクリート塊は礼文方坑口から239m地点のクラウンに近いアーチ部の覆工が剥離し落下したもので重さ約2tであった。当時JRグループのトンネルではコンクリートの剥落事故が相次ぎ(福岡トンネル、北九州トンネルなど多数)この中で最大の塊であった。これらの事故を受け直前の11月17-19日に目視点検を行ったばかりで、放射状の亀裂を見つけていたが打音検査や補修は行われていなかった。事故のおよそ2時間前に別の貨物列車が通過したが異常は見られなかった。剥落はこの列車の通過後に起きたとみられる。剥離跡は円錐形で直径2.5-3.0m、厚さ最大45cm。本トンネルの覆工厚は45cmであるので地山が露出したことになる。

原因と対策工

JR北海道は当日4:00対策本部を立ち上げ点検調査を行った。支保工、セントルによる補強、地盤強化材の注入を行い復旧工事を行った。剥離部の周囲に小型カメラを潜らせ調査したところ覆工背面空洞が確認された。覆工コンクリートの打設後、比較的早い段階で地山が緩んで背面に空隙が生じ、そこにあった岩塊が覆工に局部的な圧力をかけた結果押し抜き剪断が起き、振動や凍害でヒビが広がり最後には自重によって落下したと推定された。本トンネルは建設時に地山斜面の不安定化のため工事を中断し、開通後に軌道隆起が起きインバートの新設・ロックボルトによる補強を行っているが、この崩落事故の原因とはメカニズムが異なり、同じトンネル内でも地山が起こす変状は様々であることを見せ付けた。

事故の影響

事故の発生により礼文浜トンネルは不通となり、室蘭本線は当日だけで51本が運休、約8,500人に影響が出た。室蘭本線は長万部駅 - 洞爺駅間をすべての列車を運休とし、旅客輸送はバスによる代行輸送で、貨物輸送は25往復を2往復まで大幅に減便し小樽経由にすることで対応した。対策工を終え12月4日19:20過ぎ建築限界測定車が上り線を通過、同20:00頃に下り線を通過し異常がないことを確認し、直後にトンネルはおよそ7日ぶりに開通した。運休した列車は344本、約48,000人に影響が出た。翌2000(平成12)年には事故の風化を防ぐため礼文浜トンネル坑口近傍に「トンネルの安全を誓う碑」が建立された。

ギャラリー

-

道路2代目カムイチャシ(左)と鉄道2代目新達古武(右)

-

道路1代目岩見(左)と道路2代目カムイチャシ(右)

-

道路2代目カムイチャシの銘鈑

-

道路2代目カムイチャシの坑内

-

道路2代目チャス(右)と道路1代目タッコブ(左)

-

道路2代目チャスの銘鈑

-

道路2代目チャス坑内から長万部方向、中央に小さく鉄道1代目岩見が見える

-

鉄道1代目岩見の室蘭方落石覆い

-

鉄道1代目岩見長万部方坑口前にはかつて見通しの悪い踏切があった

-

「トンネルの安全を誓う碑」

-

鉄道1代目岩見の坑内

-

道路2代目チャス(左)と鉄道2代目礼文浜(右)

-

改修中の鉄道1代目岩見