「フンコツ」の版間の差分

Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし |

Iyokanmorigen (トーク | 投稿記録) 細 →2代目: 管理者 |

||

| (同じ利用者による、間の5版が非表示) | |||

| 1行目: | 1行目: | ||

'''フンコツトンネル'''は黄金道路最南端にある道路トンネル。 | |||

== トンネル誕生前 == | |||

元禄年間(1690年代)、ロシアはカムチャッカ半島から千島列島を南下し始め、蝦夷地までも手中に収めようと度々姿を見せていた。幕府も蝦夷地や千島列島といった北方地域の状況を把握しきれていなかったため、1798(寛政10)年ついに調査団を派遣した。当時蝦夷地にほとんど道路は存在せず海岸の波打ち際を危険を冒して進んだが、時化のため足止めを食らった数日の間に調査団の一人だった近藤重蔵は道路開削を思い立ちルベシベツ(広尾町)からビタタヌンケ(広尾町・えりも町境界)の間に簡易ではあったものの'''ルベシベツ山道'''を拓いた。これは北海道における道路開削の嚆矢と言われる。 | |||

この翌年の1799(寛政11)年、幕府は蝦夷地を直轄地とした。同時に不十分だった道路交通を確保すべく大河内政壽が総督、最上徳内が監督となりホロイズミ(えりも町本町) - サルル(えりも町目黒)間に'''猿留山道'''を開削した。山道によって海が荒れた時でも陸上交通が確保されたが、苅り分け道程度の険路であり依然として交通の主役は磯伝いか海路の状態が続いた。 | |||

== 1代目 == | == 1代目 == | ||

{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||

|よみ | |よみ = ふんこつ | ||

|名称 | |名称 = フンコツ | ||

|画像 | |TID = 360447 | ||

|画像説明 | |画像 = 20230612112638DSC_0105.jpg | ||

|地図 | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||

|振興局 | |地図 = | ||

| | |振興局 = {{日高}} | ||

| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | ||

|20万図名 | |起点北緯 = 42.060382 | ||

|5万図名 | |起点東経 = 143.310806 | ||

|2.5万図名 | |終点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | ||

|用途 | |終点北緯 = 42.060468 | ||

|路線名 | |終点東経 = 143.310760 | ||

|管理者 | |20万図名 = 広尾 | ||

|施工者 | |5万図名 = 庶野 | ||

|設計者 | |2.5万図名 = 庶野 | ||

|工事費 | |用途 = 道路 | ||

|着工 | |路線名 = {{地方費道7号帯広浦河線}}(-1954)<BR>{{2級国道236号帯広浦河線}}(1953-1965)<BR>{{一般国道236号}}(1965-) | ||

|竣工 | |管理者 = | ||

|開通 | |施工者 = | ||

|閉鎖 | |設計者 = | ||

|現況 | |工事費 = | ||

|延長 | |着工 = | ||

|総幅員 | |竣工 = 1930(昭和5)年 | ||

|車道幅員 | |開通 = | ||

|閉鎖 = | |||

|中央高 | |現況 = {{廃止}}<BR>開口 | ||

|延長 = 8.6m | |||

|内空断面画像 = 道路 | |||

|内空断面画像2= | |||

|総幅員 = 5.0m | |||

|車道幅員 = 4.5m | |||

|中央高 = 4.5m | |||

|有効高 = | |||

|建築限界高 = 3.0m | |建築限界高 = 3.0m | ||

|電化/非電化 = | |||

|電化/非電化 = | |軌道数 = | ||

| | |軌間 = | ||

|掘削工法 | |起点坑門型式 = | ||

|覆工 | |終点坑門型式 = | ||

|舗装 | |掘削工法 = | ||

|照明 | |覆工 = Co | ||

|換気 | |舗装 = Co | ||

|排水 | |照明 = | ||

|トンネル等級 = | |換気 = | ||

|非常用設備 = | |排水 = | ||

|注釈 | |トンネル等級 = | ||

|非常用設備 = | |||

|注釈 = | |||

}} | }} | ||

明治時代、猿留山道は道東地域に至ることのできる最短の陸上道路であり、1885(明治18)年には国道43号に指定されている。1890(明治23)年から様似山道・ルベシベツ山道とともに猿留山道下の海岸で道を開削する工事が開始され、1892(明治25)年頃には田中五郎右衛門なる人物が担当し様似・幌泉で合計十数箇所にトンネルが掘られた。完成した海岸道路は人馬の通行しかできず、多少の荒天時でも海岸を通行できるようになったとはいえ波浪で流されることも度々あり、依然として旧山道も併行して使われ続けた。 | |||

1926(大正15)年北海道庁により海岸道路の着工が決定。地元昆布漁業者の猛反対に折り合いをつけ1928(昭和3)年着工した。庶野からビタタヌンケの間でトンネルが6か所でき自動車の通行ができるようになった。この工事はあまりにも巨額の工事費が費やされたことから黄金道路の通称が誕生したといわれる。 | |||

この1代目フンコツは現存してるものとしては1930(昭和5)年の竣工であるが、これは田中五郎右衛門が1892(明治25)年頃に掘った素掘りのトンネルを改修したものである可能性もある。 | |||

<BR clear="all"> | <BR clear="all"> | ||

== 2代目 == | == 2代目 == | ||

{{基礎情報 | {{基礎情報 | ||

|よみ | |よみ = ふんこつ | ||

|名称 | |名称 = フンコツ | ||

|画像 | |TID = 184118 | ||

|画像説明 | |画像 = 20230612112956DSC_0112.jpg | ||

|地図 | |画像説明 = 広尾方坑口 | ||

|振興局 | |地図 = | ||

| | |振興局 = {{日高}} | ||

| | |起点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | ||

|20万図名 | |起点北緯 = 42.059585 | ||

|5万図名 | |起点東経 = 143.309478 | ||

|2.5万図名 | |終点住所 = 幌泉郡えりも町庶野 | ||

|用途 | |終点北緯 = 42.060744 | ||

|路線名 | |終点東経 = 143.310090 | ||

|管理者 | |20万図名 = 広尾 | ||

|施工者 | |5万図名 = 庶野 | ||

|設計者 | |2.5万図名 = 庶野 | ||

|工事費 | |用途 = 道路 | ||

|着工 | |路線名 = {{一般国道236号}}(-1975)<BR>{{一般国道336号}}(1975-) | ||

|竣工 | |管理者 = 室蘭開発建設部浦河道路事務所 | ||

|開通 | |施工者 = 岩田建設 | ||

|閉鎖 | |設計者 = 室蘭開発建設部 | ||

|現況 | |工事費 = 8700万円 | ||

|延長 | |着工 = 1970(昭和45)年 | ||

|総幅員 | |竣工 = 1970(昭和45)年12月 | ||

|車道幅員 | |開通 = | ||

|閉鎖 = | |||

|中央高 | |現況 = {{現役}} | ||

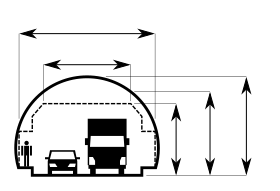

|延長 = 125.0m | |||

|内空断面画像 = 道路 | |||

|内空断面画像2= | |||

|総幅員 = 8.5m | |||

|車道幅員 = 6.0m | |||

|中央高 = 5.90m | |||

|有効高 = | |||

|建築限界高 = 4.5m | |建築限界高 = 4.5m | ||

|電化/非電化 = | |||

|電化/非電化 = | |軌道数 = | ||

| | |軌間 = | ||

|掘削工法 | |起点坑門型式 = 面壁 | ||

|覆工 | |終点坑門型式 = 面壁 | ||

|舗装 | |掘削工法 = {{矢板}} | ||

|照明 | |覆工 = Co | ||

|換気 | |舗装 = As | ||

|排水 | |照明 = LED | ||

|トンネル等級 = | |換気 = 自然 | ||

|排水 = サイドドレーン | |||

|トンネル等級 = {{等級D}} | |||

|非常用設備 = 無し | |非常用設備 = 無し | ||

|注釈 | |注釈 = | ||

}} | }} | ||

1960(昭和35)年から黄金道路の大規模な改修工事が開始され1986(昭和61)年に完了した。10本のトンネルが新たに建設され、その一つが2代目フンコツである。 | |||

<BR clear="all"> | |||

== ギャラリー == | |||

<gallery> | |||

ファイル:20230612112806DSC_0110.jpg|1代目えりも方坑口 | |||

ファイル:20230612112620DSC_0104.jpg|1代目広尾方坑口 | |||

ファイル:20230612112656DSC_0106.jpg|1代目坑内 | |||

ファイル:20230612112544DSC_0103.jpg|1代目広尾方のアプローチはコンクリート敷 | |||

ファイル:20230612112758DSC_0109.jpg|1代目えりも方のアプローチは流失 | |||

ファイル:20120828151638DSC_0425.JPG|2代目えりも方坑口 | |||

ファイル:20120828144130DSC_0407.jpg|2代目広尾方坑口 | |||

ファイル:20120828144154DSC_0410.jpg|2代目工事銘板 | |||

ファイル:20120828144008DSC_0403.jpg|広尾方から見た2世代のトンネル | |||

ファイル:20230612111520DSC_0094.jpg|えりも方から見た2世代のトンネル | |||

</gallery> | |||

{{デフォルトソート:ふんこつ}} | {{デフォルトソート:ふんこつ}} | ||

[[カテゴリ:10m未満のトンネル|9]] | [[カテゴリ:10m未満のトンネル|9]] | ||

[[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | [[カテゴリ:1000m未満のトンネル|125]] | ||

2023年12月27日 (水) 21:52時点における最新版

フンコツトンネルは黄金道路最南端にある道路トンネル。

トンネル誕生前

元禄年間(1690年代)、ロシアはカムチャッカ半島から千島列島を南下し始め、蝦夷地までも手中に収めようと度々姿を見せていた。幕府も蝦夷地や千島列島といった北方地域の状況を把握しきれていなかったため、1798(寛政10)年ついに調査団を派遣した。当時蝦夷地にほとんど道路は存在せず海岸の波打ち際を危険を冒して進んだが、時化のため足止めを食らった数日の間に調査団の一人だった近藤重蔵は道路開削を思い立ちルベシベツ(広尾町)からビタタヌンケ(広尾町・えりも町境界)の間に簡易ではあったもののルベシベツ山道を拓いた。これは北海道における道路開削の嚆矢と言われる。

この翌年の1799(寛政11)年、幕府は蝦夷地を直轄地とした。同時に不十分だった道路交通を確保すべく大河内政壽が総督、最上徳内が監督となりホロイズミ(えりも町本町) - サルル(えりも町目黒)間に猿留山道を開削した。山道によって海が荒れた時でも陸上交通が確保されたが、苅り分け道程度の険路であり依然として交通の主役は磯伝いか海路の状態が続いた。

1代目

|

ふんこつ

フンコツ

北海道 トンネルwiki ID:360447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

明治時代、猿留山道は道東地域に至ることのできる最短の陸上道路であり、1885(明治18)年には国道43号に指定されている。1890(明治23)年から様似山道・ルベシベツ山道とともに猿留山道下の海岸で道を開削する工事が開始され、1892(明治25)年頃には田中五郎右衛門なる人物が担当し様似・幌泉で合計十数箇所にトンネルが掘られた。完成した海岸道路は人馬の通行しかできず、多少の荒天時でも海岸を通行できるようになったとはいえ波浪で流されることも度々あり、依然として旧山道も併行して使われ続けた。

1926(大正15)年北海道庁により海岸道路の着工が決定。地元昆布漁業者の猛反対に折り合いをつけ1928(昭和3)年着工した。庶野からビタタヌンケの間でトンネルが6か所でき自動車の通行ができるようになった。この工事はあまりにも巨額の工事費が費やされたことから黄金道路の通称が誕生したといわれる。

この1代目フンコツは現存してるものとしては1930(昭和5)年の竣工であるが、これは田中五郎右衛門が1892(明治25)年頃に掘った素掘りのトンネルを改修したものである可能性もある。

2代目

|

ふんこつ

フンコツ

北海道 トンネルwiki ID:184118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1960(昭和35)年から黄金道路の大規模な改修工事が開始され1986(昭和61)年に完了した。10本のトンネルが新たに建設され、その一つが2代目フンコツである。

ギャラリー

-

1代目えりも方坑口

-

1代目広尾方坑口

-

1代目坑内

-

1代目広尾方のアプローチはコンクリート敷

-

1代目えりも方のアプローチは流失

-

2代目えりも方坑口

-

2代目広尾方坑口

-

2代目工事銘板

-

広尾方から見た2世代のトンネル

-

えりも方から見た2世代のトンネル